Denaturierung von Proteinen

Proteine sind biologische Makromoleküle, die im Körper wichtige lebensnotwendige Vorgänge ermöglichen. Die Funktion von Proteinen hängt von deren Aminosäurensequenz und räumlichen Struktur ab. Wird letztere verändert, spricht man von Denaturierung.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

Proteine sind biologische Makromoleküle, die im Körper wichtige lebensnotwendige Vorgänge ermöglichen. Die Funktion von Proteinen hängt sowohl von deren Aminosäurensequenz, als auch ihrer räumlichen Struktur ab. Wird letztere verändert, spricht man von Denaturierung.

Schwierigkeitsgrad

Schülerexperiment - einfach

Geräte

Reagenzglasständer, 2x 400 mL Becherglas, Reagenzgläser, Pasteurpipetten, Trichter, Küchenpapier, Stativmaterial, Bunsenbrenner, Reagenzglasklemme, 3x Erlenmeyerkolben 25 mL

Chemikalien

Kupfersulfat

Natriumhydroxid

Salzsäure (konz.)

Ethanol

Durchführung

Ein Ei wird aufgeschlagen und der Dotter vom Eiweiß getrennt. Letzteres wird im Becherglas mit dest. Wasser auf 300 mL verdünnt und über etwas Küchenpapier in einem Trichter filtriert. Die Lösung wird auf 6 Reagenzgläser aufgeteilt.

Mit einer Pasteurpipette werden dann gesättigte Kupfersulfat Lösung, konz. Salzsäure, konz. Natronlauge und Ethanol hinzugetropft.

Das fünfte Reagenzglas wird im Brenner vorsichtig erhitzt. Das schlagartig ausfallende Eiweiß verursacht dabei gerne Siedeverzüge (Achtung!) . Alternativ kann ein 80°C heißes Wasserbad verwendet werden.

Das letzte Reagenzglas bleibt unverändert und dient als Vergleich.

Entsorgung

Kupfersulfat wird als Schermetallabfall entsorgt, der Inhalt der übrigen Reagenzgläser kann dem Abwasser zugeführt werden.

Erklärung

Bei Kupfersulfat, Ethanol und Salzsäure tritt ein Niederschlag auf. Dies ist auf die Denaturierung der Proteine zurückzuführen. Diese Reaktion kann reversibel sein, ist aber meistens – so auch in diesen Beispielen – irreversibel. Dieses Experiment zeigt sehr schön, warum Schermetalle giftig sind, mit Ethanol desinfiziert werden kann oder Verätzungen mit Salzsäure zu vermeiden sind. Auch Hitze zerstört die räumliche Struktur der Proteine.

Natronlauge führt zu keinem Niederschlag. Das liegt daran, dass Natronlauge die Peptidbindungen hydrolysiert und das Protein auf diese Weise gespalten wird. So können z.B. Haare aufgelöst werden, weshalb Natriumhydroxid in Rohrreinigern Anwendung findet.

Video

Literatur

Römpp/Raaf: Organische Chemie im Probierglas. 15. Auflage. Stuttgart, Franckh’sche Verlagshandlung. 1982.

Gefährdungsbeurteilung (Gestis-Stoffdatenbank)

Werbung

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.

Methan-Herstellung im Reagenzglas

Würde man – so wird es bei Römpp/Raaf beschrieben – alle Chemiker befragen, welche die einfachste organische Verbindung sei, so würde die Mehrzahl Methan angeben. In diesem Experiment wird eine kleine Menge Methan hergestellt und dessen Eigenschaften diskutiert.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

Würde man – so wird es bei Römpp/Raaf beschrieben – alle Chemiker befragen, welche die einfachste organische Verbindung sei, so würde die Mehrzahl das Methan angeben. In diesem Experiment wird eine kleine Menge Methan hergestellt und dessen Eigenschaften diskutiert.

Schwierigkeitsgrad

Demonstrationsexperiment - einfach

Geräte

Reagenzglas, durchbohrter Stopfen, Stativmaterial, Brenner, Feuerzeug, Stahlwolle, Glasstab

Chemikalien

wasserfreies Natriumacetat

Natriumhydroxid

Hinweis

Ausführung im Abzug!

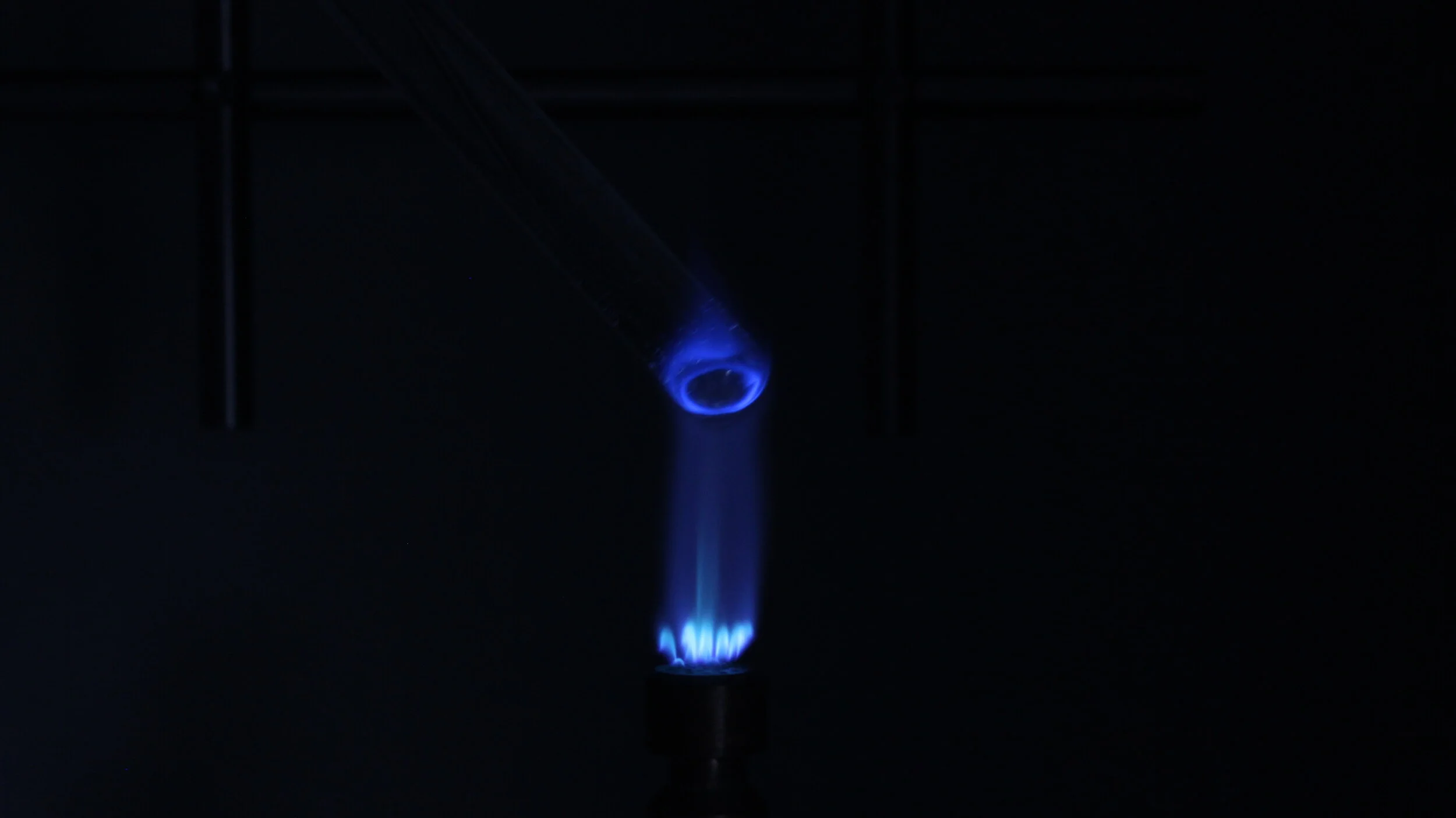

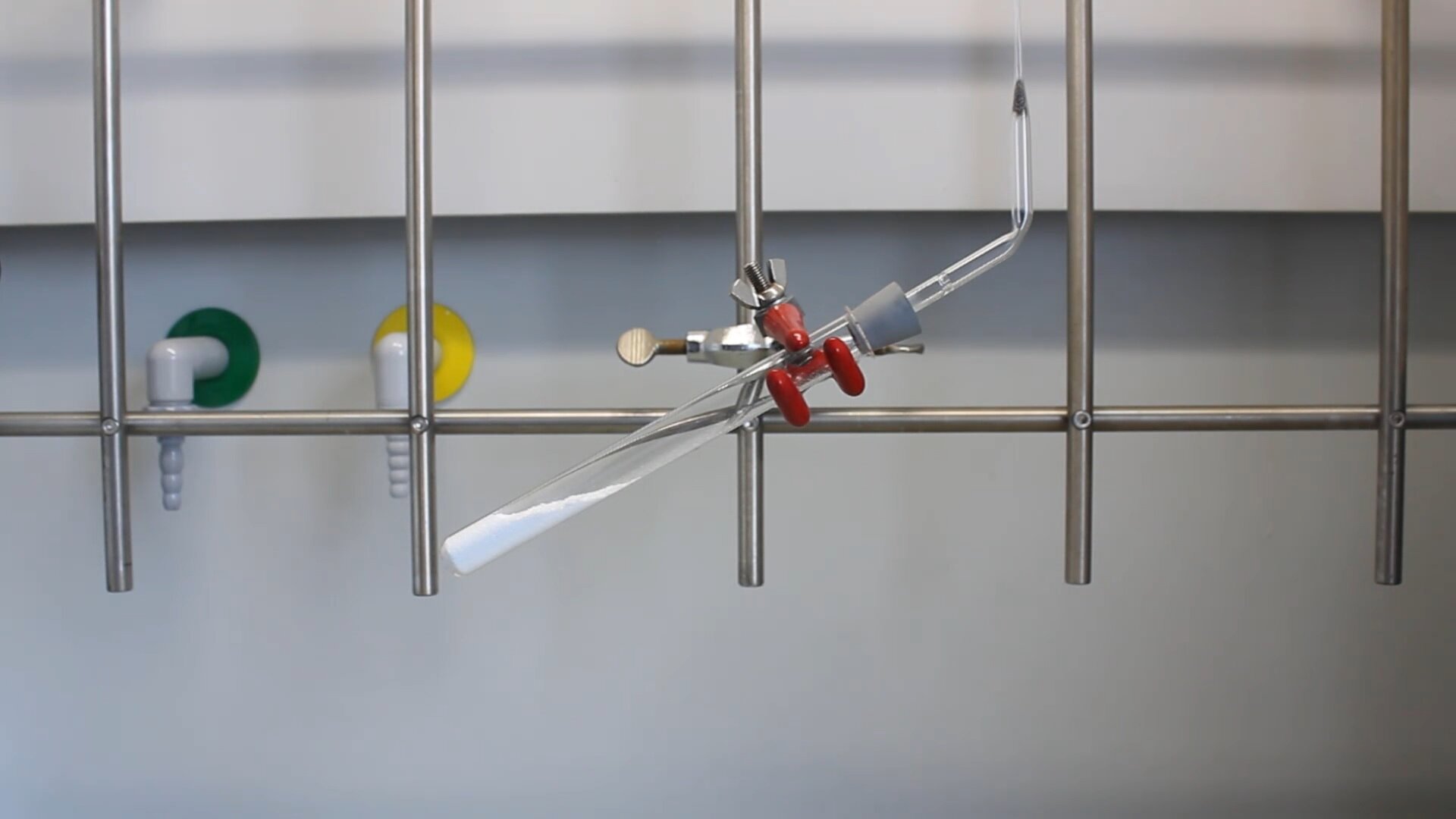

Durchführung

In eine Pasteurpipette wird etwas Stahlwolle als Rückschlagsicherung bei der späteren Verbrennung platziert. Die Pipette wird im Brenner erwärmt und gebogen, sodass ein 60° Winkel entsteht. Bevor die Pipette verwendet wird, muss auf deren Durchgängigkeit geprüft werden: Dazu bläst man mit einem Pipettenhütchen etwas Luft hindurch.

In ein Becherglas werden 1,25 g wasserfreies Natriumacetat und 2,5 g Natriumhydroxid eingewogen und mit einem Glasstab innig verrieben. Das Gemisch wird in ein Reagenzglas gefüllt und dieses über einen durchbohrten Stopfen mit der präparierten Pipette versehen. Das Reagenzglas sollte dabei leicht schräg im Stativ eingespannt werden und die Pipette senkrecht nach oben zeigen.

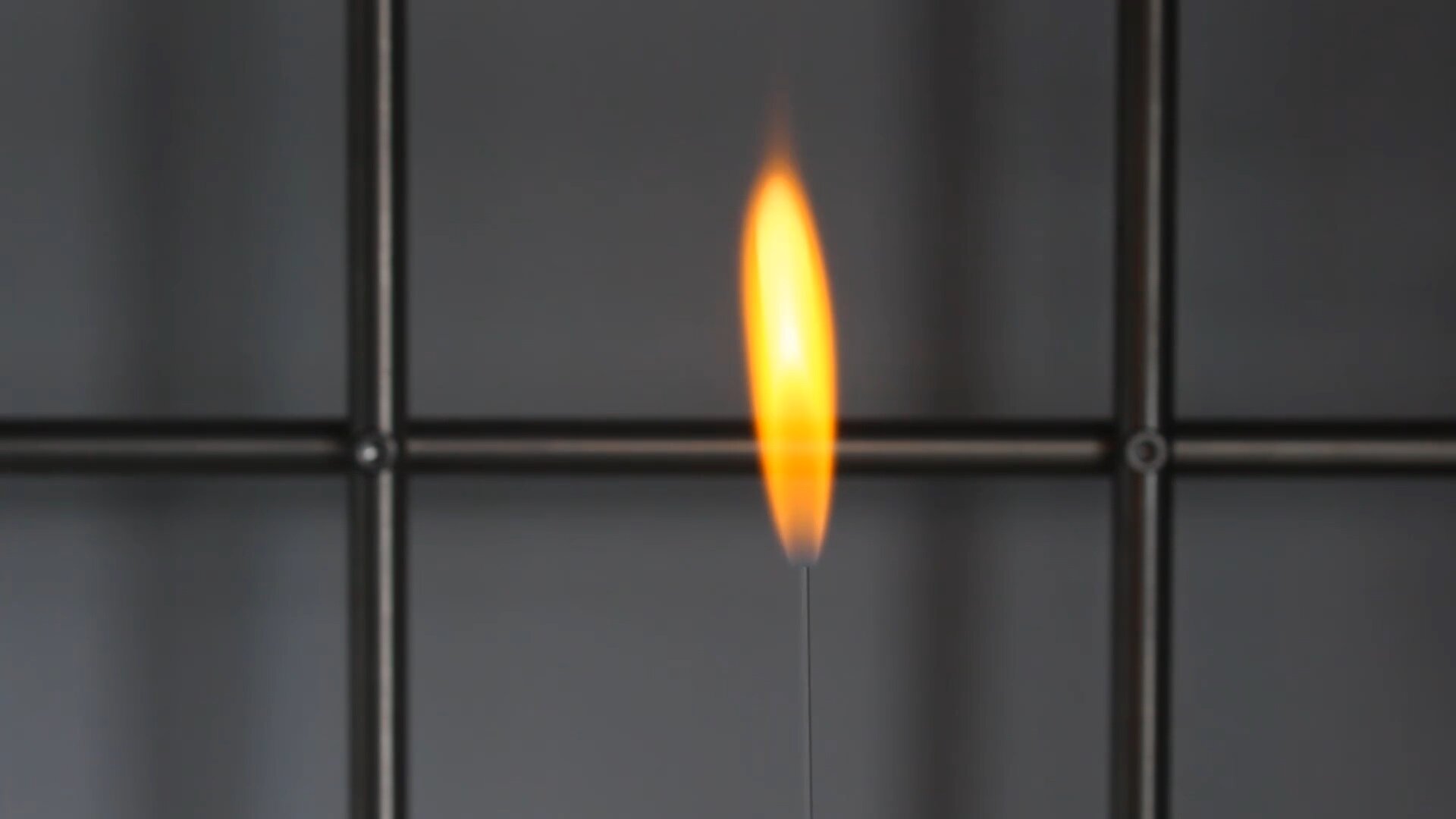

Wird das Gemisch nun vorsichtig mit dem Brenner erhitzt (zu harsches Erhitzen führt zur Zersetzung des Natriumacetats), setzt eine lebhafte Gasentwicklung ein. Nach zehn Sekunden ist sämtlicher Sauerstoff im Reagenzglas durch Methan ersetzt, wobei dieses am Ende der Pasteurpipette entzündet werden kann.

Entsorgung

Alle Rückstände können mit dem Abwasser entsorgt werden. Das Reagenzglas sollte nicht mehr verwendet werden, da es vom Natriumhydroxid stark angeätzt wird.

Erklärung

Das Methan entsteht nach dieser Reaktionsgleichung:

Die Verbrennung lässt sich so formulieren:

Fotos

Video

Literatur

Römpp/Raaf: Organische Chemie im Probierglas. 15. Auflage. Stuttgart, Franckh’sche Verlagshandlung. 1982.

Gefährdungsbeurteilung (Gestis-Stoffdatenbank)

wasserfreies Natriumacetat (kein gefährlicher Stoff nach GHS)

Werbung

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.

Titration von Essig

In einem bereits veröffentlichten Experiment wurde das Messen von Titrationskurven mit einem pH-Meter beschrieben und unter anderem den Äquivalenzpunkt bestimmt. An diesem Punkt ist die Stoffmenge der zugetropften Maßlösung, gleich der Stoffmenge des Analyten. Bei bekannter Konzentration der Maßlösung und dem Wissen über die Volumina der Maßlösung und des Analyten, lässt sich im Umkehrschluss also die Konzentration von letzterem ermitteln.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

In einem bereits veröffentlichten Experiment wurde das Messen von Titrationskurven mit einem pH-Meter beschrieben und unter anderem den Äquivalenzpunkt bestimmt (hier). An diesem Punkt ist die Stoffmenge der zugetropften Maßlösung, gleich der Stoffmenge des Analyten. Bei bekannter Konzentration der Maßlösung und dem Wissen über die Volumina der Maßlösung und des Analyten, lässt sich im Umkehrschluss also die Konzentration von letzterem ermitteln.

Schwierigkeitsgrad

Schülerexperiment - einfach

Geräte

Bürette, Stativmaterial, Magnetrührer mit Rührfisch, 5 Erlenmeyerkolben, Messkolben, Messzylinder, Analysenwaage, Trichter, Filterpapier, 10 mL Vollpipette, 5 mL Vollpipette, Aräometer

Chemikalien

Natiumhydroxid-Maßlösung (c = 0,1 mol/l)

Apfelessig 5%

Phenolphthalein-Lösung 0,1% (ethanolisch)

Aktivkohle

Durchführung

Vorbereitung

75 mL Apfelessig werden in einem kleinen Erlenmeyerkolben zur Entfernung der bräunlichen Farbe mit 0,25 g Aktivkohle versetzt. Die Aktivkohle wird durch anschließende Filtration entfernt und 10,0 mL des nun farblosen Filtrats in einem Messkolben auf 100,0 mL verdünnt.

In drei Erlenmeyerkolben werden je 5,0 mL der verdünnten Essigsäure mit 50 mL dest. Wasser und wenigen Tropfen 0,1% ethanolischer Phenolphthalein-Lösung versetzt.

Unter magnetischem Rühren wird drei Mal mit 0,1 M Natronlauge titriert und das Volumen an verbrauchter Maßlösung bis zum Umschlagspunkt des Indikators notiert:

1) 4,6 mL

2) 4,7 mL

3) 4,7 mL

Über die Formel wird die Konzentration der Säure ausgerechnet:

Wobei sich unter Berücksichtigung der vorhergehenden Verdünnung folgende Konzentration an Essigsäure im Essig ergibt: 0,93 mol/L

Mit folgenden Formeln wird der Massenanteil in Prozent berechnet, wobei dafür die Dichte des Essigs mittels Aräometer bestimmt werden muss:

β / ρ = w

0,93 mol/L entsprechen bei einer Dichte von 1,0094 g/cm3 ungefähr 5,5%.

Entsorgung

Alle Lösungen können neutral dem Abwasser zugeführt werden.

Erklärung

Natronlauge neutralisiert Essigsäure, wobei Natriumacetat (und Wasser) entsteht:

Für ein Mol Essigsäure, wird zur vollständigen Neutralisation exakt ein Mol Natriumhydroxid. Über das Volumen der Essigsäure und das Volumen der verbrauchten Maßlösung bekannter Konzentration, lässt sich die Konzentration der Essigsäure berechnen. Als Indikator sollte Phenolphthalein verwendet werden, da der Äquivalenzpunkt (hier beschrieben) nicht bei pH 7 liegt.

Foto

Gefährdungsbeurteilung (Gestis-Stoffdatenbank)

Aktivkohle (kein Gefahrstoff nach GHS)

Essig (kein Gefahrstoff nach GHS)

Werbung

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.

Cyanotypie

Vor dem zweiten Weltkrieg und dem Aufkommen der Diazotypie, wurden z.B. Baupläne als Blaupausen durch Cyanotypie vervielfältigt. Heute hat dieses Verfahren maximal im künstlerischen Bereich Anwendungen, die zugrunde liegende chemische Reaktion ist dennoch ein schönes Chemie-Experiment.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

Vor dem zweiten Weltkrieg und dem Aufkommen der Diazotypie, wurden z.B. Baupläne als Blaupausen durch Cyanotypie vervielfältigt. Heute hat dieses Verfahren maximal im künstlerischen Bereich Anwendungen, die zugrunde liegende chemische Reaktion ist dennoch ein schönes Chemie-Experiment.

Schwierigkeitsgrad

Schülerexperiment - einfach

Geräte

Papier, Pinsel, 2x 50 mL Becherglas, Plexiglasplatte oder Büroklammern, Overhead-Folie, Permanentmarker

Chemikalien

Kaliumhexacyanoferrat(III)

Ammoniumeisen(III)-citrat

Durchführung

Vorbereitung

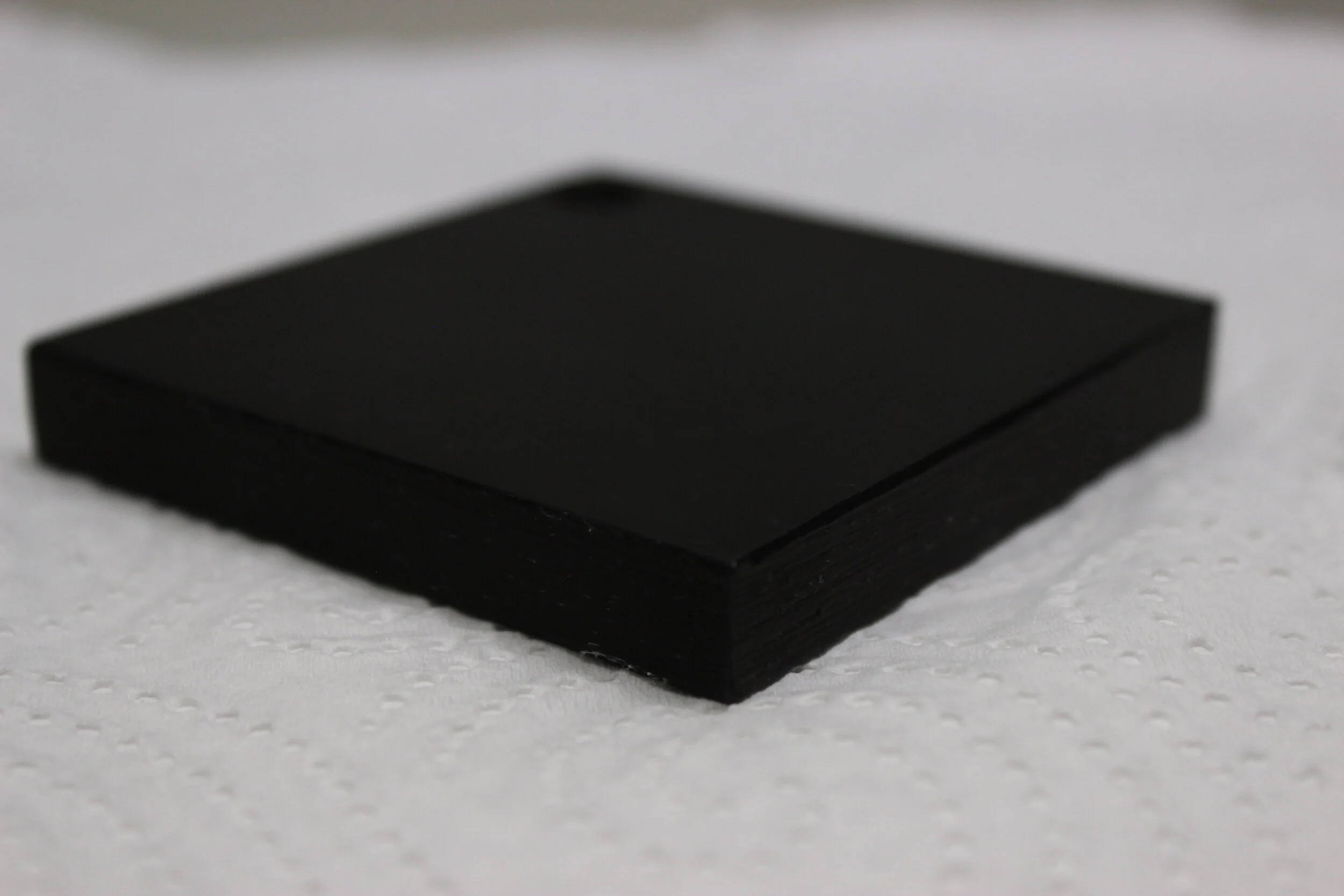

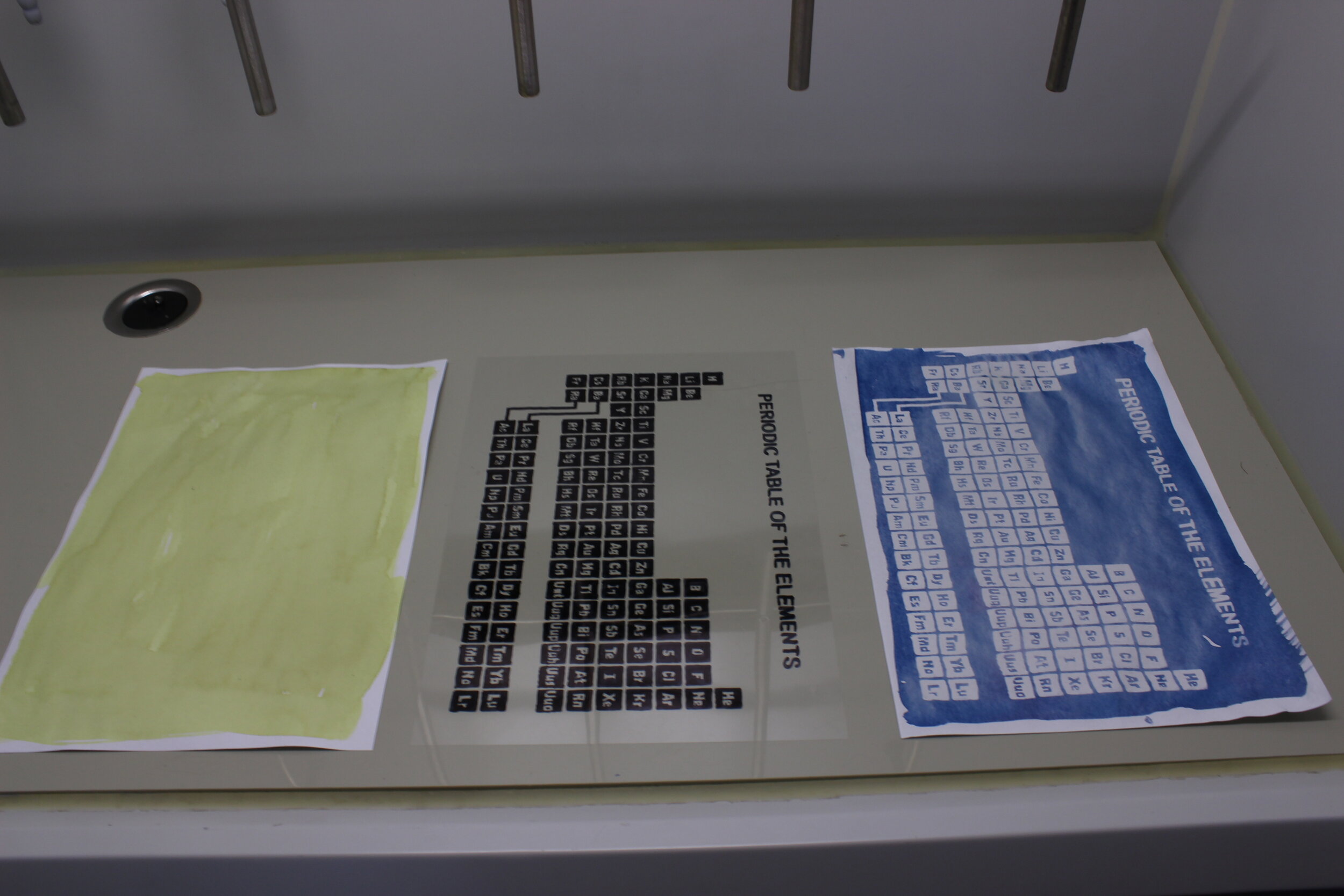

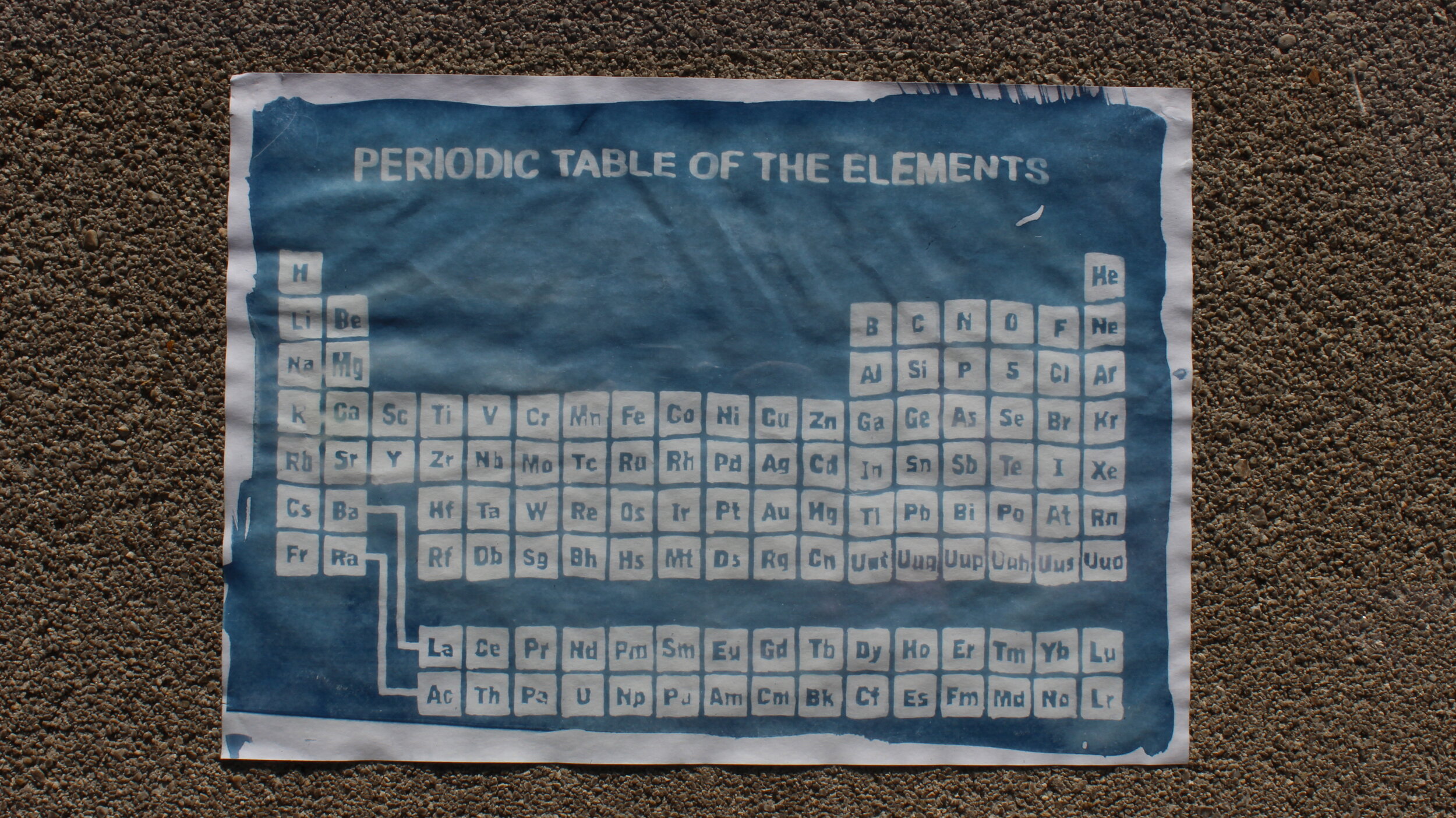

In dem ersten Becherglas werden 2 g Ammoniumeisen(III)-citrat und im zweiten 1,4 g Kaliumhexacyanoferrat(III) in jeweils 10 mL dest. Wasser gelöst. Beide Lösungen werden vereinigt und mit einem Pinsel auf Papier ausgestrichen. Mit der entsprechenden Menge können ca. 20 A4 Blätter hergestellt werden. Da die Reaktion erst bei Belichten mit UV-Licht beginnt, kann kurzzeitig unter Kunstlicht von Neonröhren gearbeitet werden. Die bestrichenen Blätter sollten aber unter Lichtausschluss getrocknet werden.

Belichtung

Auf Overheadfolien wird das zu übertragende Bild gezeichnet oder von einem Druck abgepaust. Das endgültige Bild wird ein Negativ der Skizze, da alle hellen Bereiche belichtet werden.

Die Overheadfolie wird dann auf das lichtempfindliche Papier gelegt und an einem sonnigen Tag draußen belichtet. Um eine gleichmäßige Auflage zu gewährleisten, kann der Aufbau zusätzlich mit einer Plexiglasplatte überdeckt werden. Alternativ ist auch das Fixieren der Folie am Papier mit Büroklammern an den Kanten möglich.

Nach 3-5 min ist die Reaktion abgeschlossen und das Papier wird in einer Wanne geeigneter Größe gewässert, dann unter fließendem Wasser gespült und zum Schluss getrocknet und ggf. gepresst.

Entsorgung

Kaliumhexacyanoferrat(III), Ammoniumeisen(III)-citrat und die daraus resultierenden Lösungen werden als anorganischer Schwermetallabfall entsorgt.

Unter UV-Licht wird das Eisen(III) im Ammoniumeisen(III)-citrat zu Eisen(II) reduziert:

Beim Wässern geht dieses in Lösung und trifft auf Kaliumhexacyanoferrat, wodurch der wasserunlösliche Feststoff Berliner Blau entsteht:

Fotos

Gefährdungsbeurteilung (Gestis-Stoffdatenbank)

Kaliumhexacyanoferrat(III) (Kein gefährlicher Stoff nach GHS)

Ammoniumeisen(III)-citrat (Kein gefährlicher Stoff nach GHS)

Werbung

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.

Verbrennungsreaktionen in flüssigem Sauerstoff

Flüssiger Sauerstoff ist ein außerordentlich starkes Oxidationsmittel. Das liegt hauptsächlich daran, dass kondensierte Materie viel dichter vorliegt. Dadurch Verbrennungen sehr schnell ab, sodass er auch Einzug als Oxidans bei Raketentreibstoffen fand.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

Flüssiger Sauerstoff ist ein außerordentlich starkes Oxidationsmittel. Das liegt hauptsächlich daran, dass kondensierte Materie viel dichter vorliegt. Ein Mol gasförmiger Sauerstoff nimmt ein Volumen von ungefähr 22 L ein. Normale Luft besteht zu ca. 80 % aus Stickstoff und nur zu ca. 20 % aus Sauerstoff – ein Mol davon kommt also nur in mehr als 100 L Luft vor. Die Geschwindigkeit einer Verbrennungsreaktion wird so durch die Verfügbarkeit von Sauerstoff limitiert. Wird Sauerstoff kondensiert, nimmt ein Mol nur noch ein Volumen von 26 mL ein. Obwohl Flüssigsauerstoff mit einem Siedepunkt von -183 °C äußerst kalt ist, laufen dadurch Verbrennungen sehr schnell ab, sodass er auch Einzug als Oxidans bei Raketentreibstoffen fand.

Schwierigkeitsgrad

Demonstrationsexperiment - schwer

Geräte

Dewargefäß, Reagenzglas, Sauerstoff-Druckgasflasche, Edelstahltiegel, Feuerzeug, Feuerlöscher, Cryo-Handschuhe, Pinzette, Zigarre, Schraubenzieher, Stativmaterial

Chemikalien

Flüssiger Stickstoff

Durchführung

Um Flüssigsauerstoff herzustellen, wird ein Dewargefäß mit Flüssigstickstoff befüllt und damit ein Reagenzglas gekühlt. Aus einer Sauerstoff-Druckgasflasche wird mittels Druckminderer ein sehr schwacher Sauerstoffstrom eingestellt und über eine Pasteurpipette in das gekühlte Reagenzglas eingeleitet. Da Stickstoff einen etwas tieferen Siedepunkt als Sauerstoff aufweist, vermag er letzteren zu kondensieren. In 10 min lassen sich in etwa 15 mL Flüssigsauerstoff herstellen.

Für die Versuche wird das Reagenzglas aus dem Dewargefäß entfernt. Sofort fällt die blassblaue Farbe des Sauerstoffs auf. Dies liegt an in kondensierter Form ebenfalls häufiger vorliegendem Singulett-Sauerstoff (ein Experiment dazu gibt es hier).

Brennendes Streichholz

Wird nun ein brennendes Streichholz in das Reagenzglas geworfen (Pinzette, Abstand!), verbrennt dieses nahezu rückstandslos.

Schnelles Zigarrenrauchen

Eine Zigarre wird an einem Schraubenzieher aufgespießt und für mehrere Minuten in flüssigem Sauerstoff getränkt. Danach wird der Schraubenzieher in einer Stativklemme eingespannt und die Zigarre am anderen Ende entzündet. Diese verbrennt in wenigen Sekunden.

Müsli mit Sauerstoff

Auf Lebensmittelverpackungen findet sich eine Angabe des sogenannten Brennwerts in kcal oder kJ. 100 g „Kellog’s Smacks“ haben z.B. einen Brennwert von 1578 kJ. Um das in Relation zu setzen: Die Reaktion von Wasserstoff mit Sauerstoff (Hier haben wir das Experiment beschrieben) liefert pro Mol „nur“ 571 kJ (Anmerkung: Die molare Masse von Wasserstoff ist 1 g/mol. 100 g würden also eine Energie von 57 100 kJ freisetzen). Diesen dennoch beachtlichen Energiegehalt kann man folgendermaßen darstellen:

Ein paar wenige Körner werden in einem Edelstahltiegel platziert und - anstatt von Milch -mit genug Flüssigsauerstoff übergossen und nach etwas Einwirkzeit entzündet.

Die 1578 kJ/100 g beziehen sich auf den vom Körper verwertbaren Brennwert. In dem Experiment wird das Müsli aber komplett verbrannt, wodurch ein höher Brennwert vorgetäuscht wird. Der Körper kann nicht 100 % der Energie verwerten – darum ist der Brennwert auf der Verpackung etwas geringer angegeben.

Verbrennung von Eisenwolle

In einem Edelstahltiegel wird etwas Flüssigsauerstoff bereitgestellt und eine nicht zu große Menge brennende Eisenwolle hinzugefügt. Die Verbrennung erreicht Temperaturen der Thermit-Mischung und brennt ein Loch in den Tiegel.

Entsorgung

Übrig gebliebene Reste an Flüssigstickstoff können in warmen Wasser vollständig sublimiert werden. Dabei entsteht wie bei Trockeneis viel Nebel. Abzug!

Foto

Video

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.

Experimente mit Flüssigstickstoff

Flüssiger Stickstoff besitzt eine Temperatur von -196 °C. Viele Experimente damit sind Klassiker bei Chemie- oder Physikshows. Wir haben die Besten probiert und auf folgender Seite zusammengestellt.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

Flüssiger Stickstoff besitzt eine Temperatur von -196 °C. Viele Experimente damit sind Klassiker bei Chemie- oder Physikshows. Wir haben die Besten auf folgender Seite zusammengestellt.

Schwierigkeitsgrad

Demonstrationsexperiment - einfach

Geräte

Dewargefäß, Luftballon, Banane, Rose, Pinzette, Hammer, Cryo-Handschuhe

Chemikalien

Flüssiger Stickstoff

Durchführung

Leidenfrost-Effekt:

Der flüssige Stickstoff wird direkt über die eigene Hand gegossen.

Aufgrund des Leidenfrost-Effekts bildet sich beim Kontakt zwischen Flüssigstickstoff und der Hand eine gasförmige Schutzschicht und es kommt zu keinen schwerwiegenden Erfrierungen.

Achtung: Der Leidenfrost Effekt besteht nur für kurze Zeit. Längerer Kontakt mit Flüssigstickstoff führt zwangsläufig zu Erfrierungen.

Luftballon:

Ein mit Luft befüllter und anschließend verknoteter Ballon wird in Flüssigstickstoff getaucht.

Durch die Abkühlung verliert der Ballon zuerst an Volumen. Wird er wieder aus dem Flüssigstickstoff herausgenommen, erwärmt sich der Ballon an der Umgebungsluft und erlangt seine ursprüngliche Größe.

Gefrorene Banane:

Eine Banane wird in Flüssigstickstoff getaucht und anschließend wird mit einem Hammer darauf geschlagen.

Wegen der niedrigen Temperatur des flüssigen Stickstoffs gefriert das Wasser in Banane sehr rasch und verwandelt das sonst weiche Fruchtfleisch in hartes, sprödes Eis.

Gläserne Rose:

Eine Rose wird in Flüssigstickstoff getaucht. Anschließend lassen sich mit leichten Handberührungen die Blütenblätter brechen.

Auch in den Rosenblättern gefriert das Wasser, wodurch diese hart und spröde werden.

Entsorgung

Übrig gebliebene Reste an flüssigem Stickstoff können in warmem Wasser vollständig sublimiert werden. Dabei entsteht wie bei Trockeneis viel Nebel. Abzug!

Video

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.

Kerzentreppe

Mit einer Kerzentreppe lässt sich die Anwesenheit von Kohlenstoffdioxid nachweisen. Dabei wird sich die Tatsache zunutze gemacht, dass dieses eine höhere Dichte hat - also schwerer ist - als Luft. Wird Kohlenstoffdioxid in ein Glasgefäß mit Teelichtern auf unterschiedlichen Höhen eingeleitet, erlöschen diese nacheinander von unten nach oben.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

Mit einer Kerzentreppe lässt sich die erstickende Wirkung von Kohlenstoffdioxid nachweisen. Dabei wird sich die Tatsache zunutze gemacht, dass dieses eine höhere Dichte hat - also schwerer ist - als Luft. Wird Kohlenstoffdioxid in ein Glasgefäß mit Teelichtern auf unterschiedlichen Höhen eingeleitet, erlöschen diese nacheinander von unten nach oben.

Schwierigkeitsgrad

Demonstrationsexperiment - einfach

Geräte

500 mL Rundkolben, Becherglas 800/250/50 mL, Schlauchverbindungen, Aquarium, 3 Teelichter, Feuerzeug

Chemikalien

Trockeneis

Durchführung

In einen 500 mL Rundkolben wird Trockeneis gegeben und mittels heißem Wasser zu gasförmigem CO2 sublimiert. Dieses wird via Schlauchverbindungen in das Aquarium eingeleitet.

Es lässt sich beobachten, dass die Teelichter - eins nach dem anderen - von unten nach oben erlöschen.

Entsorgung

Übrig gebliebene Trockeneisreste können in warmem Wasser vollständig sublimiert werden. Auf gute Belüftung achten!

Erklärung

Kohlenstoffdioxid besitzt eine höhere Dichte als die Umgebungsluft, wodurch es sich im Aquarium unten sammelt und so langsam den Kerzen den zum Brennen benötigten Sauerstoff verdrängt.

Foto

Video

Gefährdungsbeurteilung (Gestis-Stoffdatenbank)

Trockeneis (kein gefährlicher Stoff nach GHS)

Werbung

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.

Reaktion von Magnesium mit Trockeneis

Ein Magnesiumbrand kann nicht mit einem CO2-Feuerlöscher gelöscht werden. Das folgende Experiment soll das veranschaulichen.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

Ein Magnesiumbrand kann nicht mit einem CO2-Feuerlöscher gelöscht werden. Das folgende Experiment soll das veranschaulichen.

Schwierigkeitsgrad

Demonstrationsexperiment - schwer

Geräte

Feuerfeste Unterlage, Brenner, Metallbrandfeuerlöscher

Chemikalien

2 Trockeneisplatten

Magnesiumspäne

Durchführung

Auf eine feuerfeste Unterlage wird eine Trockeneisplatte gelegt. In die Mitte der Platte wird ein Spatel voll Magnesiumspäne gegeben und diese mit dem Brenner entzündet. Hierbei sollte kein Kartuschenbrenner verwendet werden, da man diese nicht kippen darf.

Entsorgung

Übrig gebliebene Trockeneisreste können in warmem Wasser vollständig sublimiert werden.

Erklärung

Bei der Verbrennung von Magnesium entsteht sehr stabiles Magnesiumoxid. Bei dessen Bildung kann Magnesium Sauerstoff nicht nur aus der (Umgebungs-)Luft, sondern auch aus sauerstoffhaltigen Verbindungen wie beispielsweise Kohlenstoffdioxid beziehen.

Video

Gefährdungsbeurteilung (Gestis-Stoffdatenbank)

Trockeneis (kein gefährlicher Stoff nach GHS)

Werbung

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.

Luminol-Springbrunnen

In diesem dritten Experiment unserer Springbrunnen-Variationen greifen wir auf den Mechanismus des Ammoniakspringbrunnens zurück, erweitern diesen aber mit der Chemolumineszenz von Luminol.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

In diesem dritten Experiment unserer Springbrunnen-Variationen greifen wir auf den Mechanismus des Ammoniakspringbrunnens zurück, erweitern diesen aber mit der Chemolumineszenz von Luminol.

Schwierigkeitsgrad

Demonstrationsexperiment - schwer

Geräte

1 Rundkolben 250 mL, 1 Rundkolben 500 ml, 2 Bechergläser 400 mL, 2 Septen, Stativmaterial mit 2 Klemmen, Spritzen + Kanülen, Schlauchverbindungen, Membranvakuumpumpe

Chemikalien

Ammoniumchlorid

Natriumhydroxid

Luminol

30% Wasserstoffperoxid

Kaliumhexacyanoferrat (III)

Durchführung

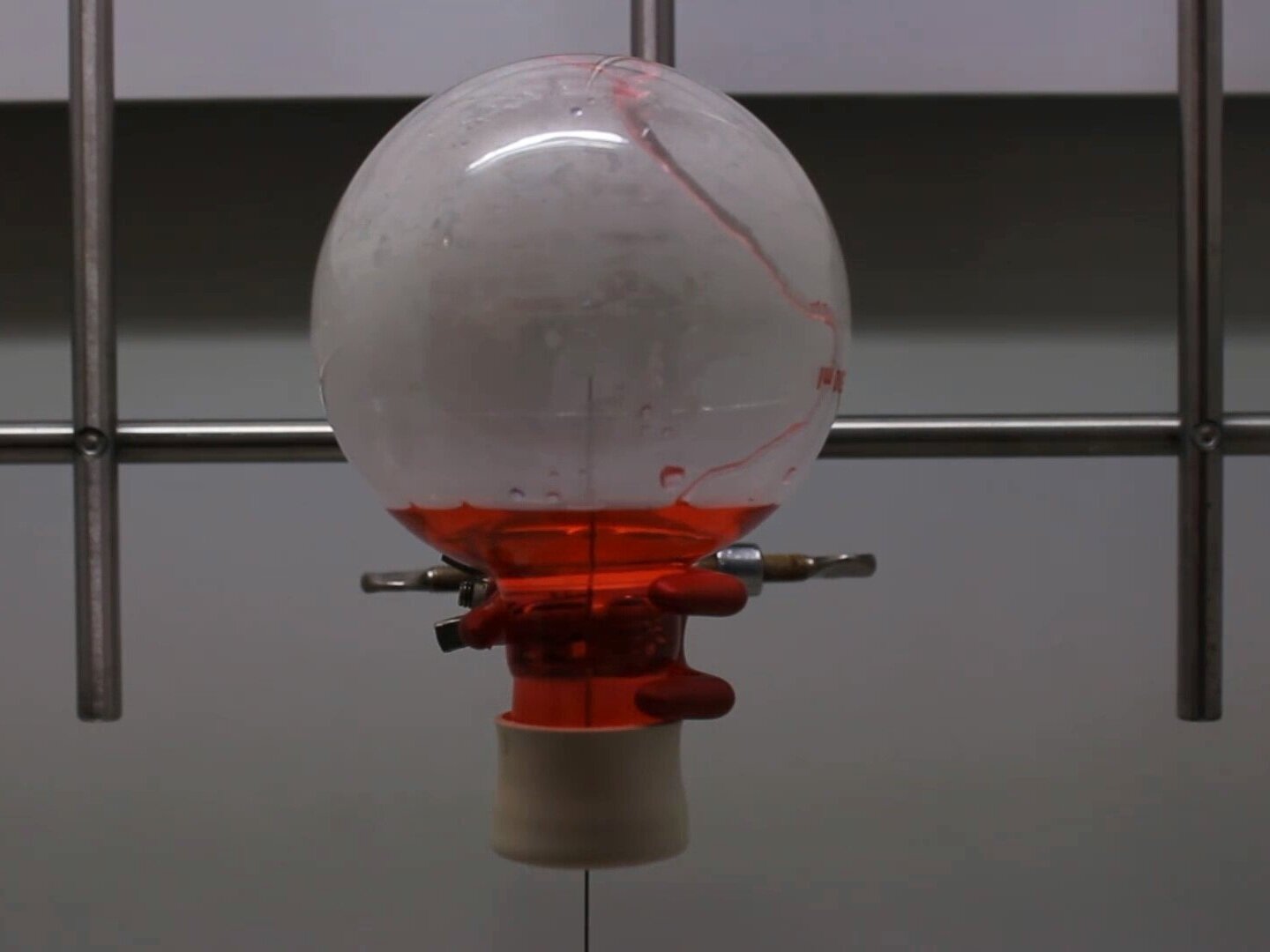

Die Befüllung des 500 mL Rundkolbens mit Ammoniak erfolgt gleich wie beim Ammoniak-Springbrunnen.

Ist der Kolben befüllt werden alle Nadeln aus dem Septum entfernt und der Kolben umgedreht - also mit der Öffnung nach unten befestigt.

Anschließend werden zwei mit je einem Schlauch verbundene Spritzen durch das Septum gestochen. Die Schläuche am anderen Ende werden in zwei 400 mL Bechergläser gegeben.

Becherglas I: 2,5 mL 10 % erkaltete Natriumhydroxid-Lösung werden mit 197,5 mL Wasser verdünnt und darin 0,05 g Luminol gelöst.

Becherglas II: 0,75 g Kaliumhexacyanoferrat (III) werden in 199,2 mL Wasser gelöst und 1,5 mL 30% Wasserstoffperoxid hinzugefügt.

Abschließend werden mit einer weiteren Spritze wenige Tropfen Wasser in den Kolben gespritzt und so der Prozess gestartet.

Durch den entstehenden Unterdruck steigt das Wasser langsam nach oben. Sobald die ersten Tropfen in den Rundkolben gelangt sind, bilden sich zwei zunehmend kräftiger werdende Fontänen - der „Springbrunneneffekt“ tritt ein. Sobald die beiden Lösungen aufeinandertreffen, kommt es zudem zu einer bläulich leuchtenden Chemolumineszenz-Reaktion. Nach ca. 5 min verliert der Springbrunnen an Druck und der Versuch ist beendet.

Entsorgung

Nach dem Neutralisieren können die stark verdünnten Lösungen über das Abwasser entsorgt werden.

Erklärung

Ammoniak ist sehr gut in Wasser löslich. So lösen sich bei 0 °C in einem Liter Wasser 1176 Liter, bei 20 °C immerhin noch 702 Liter Ammoniak. Sobald also das Ammoniakgas mit Wasser in Berührung kommt, löst es sich sofort und es entsteht ein Vakuum. Dadurch beginnt das Wasser im Schlauch zu steigen und der Springbrunnen beginnt.

Luminol wird durch das Natriumhydroxid zu einem Dianion deprotoniert und dieses mit Wasserstoffperoxid zum 3-Aminophthalat-Dianion unter Abgabe von Stickstoff oxidiert. Das Dianion ist dabei in einem angeregten Zustand und gibt beim Wechsel in den Grundzustand Energie in Form von Licht ab. Das Kaliumhexacyanoferrat dient als Katalysator und sorgt für eine höhere Intensität, verkürzt aber die Leuchtdauer. Der genaue Mechanismus der Oxidation ist noch unbekannt, es wird aber angenommen, dass die Oxidation durch ein Hyperoxidradikalion (O2-) ermöglicht wird – Kaliumhexacyanoferrat sollte die Freisetzung dieser Radikale aus dem Wasserstoffperoxid fördern.

Fotos

Video

Gefährdungsbeurteilung (Gestis-Stoffdatenbank)

Luminol (kein gefährlicher Stoff nach GHS)

Kaliumhexacyanoferrat (III) (kein gefährlicher Stoff nach GHS)

Werbung

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.

Messung von Säure-/Base-Titrationskurven

Die Säure-/Base-Titration als Verfahren der quantitativen Analyse erlaubt die Bestimmung der Konzentration eines Analyten durch Verwendung einer Maßlösung bekannter Konzentration. Je nach verwendeter Säure (stark, schwach, mehrprotonig) ergeben sich charakteristische Titrationskurven und unterschiedliche Äquivalenzpunkte, die im folgenden Experiment gemessen werden.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

Die Säure-/Base-Titration als Verfahren der quantitativen Analyse erlaubt die Bestimmung der Konzentration eines Analyten durch Verwendung einer Maßlösung bekannter Konzentration. Je nach verwendeter Säure (stark, schwach, mehrprotonig) ergeben sich charakteristische Titrationskurven und unterschiedliche Äquivalenzpunkte, die im folgenden Experiment gemessen werden.

Schwierigkeitsgrad

Schülerexperiment - mittel

Geräte

pH-Meter, Bürette, Stativmaterial, Magnetrührer mit Rührfisch, 25 mL Messkolben, Vollpipette

Chemikalien

konz. Salzsäure

konz. Phosphorsäure

Eisessig

Natriumhydroxid-Maßlösung (c = 1 mol/L)

Durchführung

2,5 mL konz. Salzsäure, 1,5 mL Eisessig und 1,7 mL konz. Phosphorsäure werden in je einem 25 mL Messkolben vorgelegt und bis zur Eichmarke mit dest. Wasser aufgefüllt. Dadurch ergeben sich ca. 1 M Lösungen. Liegt keine 1 M Natronlauge vor, so kann diese durch Lösen von 2,0 g Natriumhydroxid in 50 mL dest. Wasser hergestellt werden.

Nun werden jeweils 5 mL der Säure in ein Becherglas überführt und mit etwa 100 mL dest. Wasser verdünnt. Während in 0,1 – 1,5 mL Inkrementen Natronlauge durch die Bürette zugetropft wird, wird nach jeder Zugabe der pH-Wert gemessen.

Entsorgung

Alle Lösungen können stark verdünnt über das Abwasser entsorgt werden.

Erklärung

Je nach vorliegender Säure ergeben sich unterschiedliche Äquivalenzpunkte und Titrationskurven:

Salzsäure ist eine starke Säure und liegt in wässriger Lösung komplett dissoziiert vor.

Da entstehendes Kochsalz in Lösung pH-neutral ist, liegt der Äquivalenzpunkt genau bei pH 7.

Essigsäure ist eine schwache Säure: Der pH-Wert liegt am Anfang nicht so tief wie der von Salzsäure. Dieser steigt dann rasant bis in den Bereich, in dem die Pufferwirkung von Essigsäure/Acetat zu tragen kommt, an.

Da Natriumacetat als Salz einer schwachen Säure und starken Base leicht basisch ist, liegt der Äquivalenzpunkt nun nicht bei pH 7.

Phosphorsäure spaltet nicht alle drei Protonen sofort ab: Stattdessen gibt es zwei Äquivalenzpunkte und Stufen in der Titrationskurve.

Bei dem Verdünnen mit Wasser geschieht folgendes:

Literatur

Gefährdungsbeurteilung (Gestis-Stoffdatenbank)

Werbung

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.

HCl-Springbrunnen

Im zweiten Experiment unserer Springbrunnen-Variationen wird die starke Neigung von Chlorwasserstoff, sich in Wasser zu lösen, veranschaulicht.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

Im zweiten Experiment unserer Springbrunnen-Variationen wird die starke Neigung von Chlorwasserstoff, sich in Wasser zu lösen, veranschaulicht.

Schwierigkeitsgrad

Demonstrationsexperiment - mittel

Geräte

1 Rundkolben 250 mL, 1 Rundkolben 500 ml, 1 Becherglas 400 mL, 2 Septen, Stativmaterial mit 2 Klemmen, Spritzen + Kanülen, Schlauchverbindungen, Membranvakuumpumpe

Chemikalien

Natriumchlorid

Schwefelsäure (96%)

Methylrot-Indikator

Durchführung

In einen 250 mL Rundkolben werden 5 g Natriumchlorid vorgelegt und mit einem Septum verschlossen. Durch dieses Septum wird eine Kanüle, welche über eine Spritze mit einem Schlauch verbunden ist, gesteckt. Das andere Ende des Schlauches wird ebenfalls über eine Spritze mit einer Kanüle verbunden. Anschließend wird langsam mit einer 5 mL Spritze konzentrierte Schwefelsäure hinzugetropft, bis aus der Kanüle am Ende der Schlauchverbindung Chlorwasserstoff strömt (ein befeuchtetes pH-Indikatorpapier verfärbt sich bei Anwesenheit von Chlorwasserstoff rot).

Der 500 mL Rundkolben wird mit der Öffnung nach oben mit dem Stativmaterial befestigt und ebenfalls mit einem Septum verschlossen. Mittels Membranvakuumpumpe wird dieser über eine Kanüle evakuiert und anschließend über die Schlauchverbindung mit dem anderen Kolben verbunden und so mit Chlorwasserstoff befüllt. Mit einer weiteren Kanüle im Septum des 500 mL Kolbens kann auch hier überprüft werden, ob der Kolben mit Chlorwasserstoff befüllt ist: Solange ein Unterdruck am Ende der Kanüle spürbar ist, ist der Kolben noch nicht komplett befüllt. Außerdem zeigt auch hier ein befeuchtetes Stück pH-Indikatorpapier ausströmenden Chlorwasserstoff an.

Ist der Kolben befüllt werden alle Nadeln aus dem Septum entfernt und der Kolben umgedreht - also mit der Öffnung nach unten befestigt.

Anschließend wird eine mit einem Schlauch verbundene Spritze durch das Septum gestochen. Der Schlauch am anderen Ende wird in ein 400 mL Becherglas, welches mit Wasser und wenigen Tropfen Methylrot-Indikator befüllt ist, gegeben. Abschließend werden mit einer weiteren 1 mL Spritze durch das Septum wenige Tropfen Wasser in den Kolben gespritzt und so der Prozess gestartet.

Durch den entstehenden Unterdruck steigt das Wasser langsam nach oben. Sobald die ersten Tropfen in den Rundkolben gelangt sind, bildet sich eine zunehmend kräftiger werdende rote Wasserfontäne - der „Springbrunneneffekt“ tritt ein. Nach ca. 10 min verliert der Springbrunnen an Druck und der Versuch ist beendet.

Entsorgung

Nach dem Neutralisieren können die stark verdünnten Lösungen über das Abwasser entsorgt werden.

Erklärung

Chlorwasserstoff ist sehr gut in Wasser löslich. So lösen sich bei 0 °C in einem Liter Wasser 525 Liter, bei 20 °C immerhin noch 442 Liter. Sobald also Chlorwasserstoff-Gas mit Wasser in Berührung kommt, löst es sich sofort und es entsteht ein schwaches Vakuum.

Dadurch beginnt das Wasser im Schlauch zu steigen und der Springbrunnen beginnt. Da bei der Lösung von Chlorwasserstoff in Wasser Salzsäure entsteht und diese sauer ist, führt dies zu einem Farbumschlag des Indikators.

Foto

Video

Gefährdungsbeurteilung (Gestis-Stoffdatenbank)

Natriumchlorid (Kein gefährlicher Stoff nach GHS)

Methylrot-Indikator (Kein gefährlicher Stoff nach GHS)

Werbung

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.

Leuchtprobe

Alle jene, die Chemie studiert haben, werden irgendwann mal mit dem berüchtigten Trennungsgang in Berührung gekommen sein. Besonders die Nachweisreaktionen - mal falsch-positiv, mal falsch-negativ - haben für viel Frustration gesorgt und ein kalter Aufschluss beim Assistenten funktionierte zumeist auch nicht. Ist man aber nicht gerade im stressigen Praktikum, können manche Nachweise sehr schön sein – so wie die hier dargestellte Leuchtprobe auf Zinn.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

Alle jene, die Chemie studiert haben, werden irgendwann mal mit dem berüchtigten Trennungsgang in Berührung gekommen sein. Besonders die Nachweisreaktionen - mal falsch-positiv, mal falsch-negativ - haben für viel Frustration gesorgt und ein kalter Aufschluss beim Assistenten funktionierte zumeist auch nicht. Ist man aber nicht gerade im stressigen Praktikum, können manche Nachweise sehr schön sein – so wie die hier dargestellte Leuchtprobe auf Zinn.

Schwierigkeitsgrad

Schülerexperiment - mittel

Geräte

Bunsenbrenner, Reagenzglasklemme, Reagenzglas, 50 mL Becherglas, Spatel, Feuerzeug

Chemikalien

Zink (entweder als Pulver oder Granalien)

konz. Salzsäure

30 % Wasserstoffperoxid (optional)

zinnhaltige Probe

Durchführung

Die zinnhaltige Probe wird mit etwas Zink in ein kleines Becherglas gegeben und mit konz. Salzsäure versehen. Liegt das Zinn metallisch vor, sollte zuerst mit Salzsäure/Wasserstoffperoxid aufgeschlossen werden (Vorsicht!) und diese Lösung verwendet werden.

Ein mit kaltem Wasser oder Eis befülltes Reagenzglas wird dann in die Lösung getaucht und in die oxidierende Flamme des Brenners gehalten. Bei Anwesenheit von Zinn ist eine blaue Lumineszenz erkennbar.

Entsorgung

Nach dem Abreagieren wird die Lösung als Schwermetallabfall entsorgt.

Erklärung

Zink und Salzsäure reagiert zu Wasserstoff in statu nascendi und Zinkchlorid.

Der frisch entstehende, noch atomare Wasserstoff ist ein starkes Reduktionsmittel. In der Probe enthaltenes Zinn reagiert mit naszierendem Wasserstoffgas unter Entstehung von Zinnhydrid.

Das Leuchten beruht hier auf der blauen Fluoreszenz durch Zinn-Ionen auf Grund thermischer Anregung durch die Brennerflamme.

Foto

Video

Literatur

Gerdes, E.: Qualitative Anorganische Analyse: Ein Begleiter für Theorie und Praxis. 2., korrigierte und überarbeitete Auflage. Heidelberg, Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH. 2001.

Gefährdungsbeurteilung (Gestis-Stoffdatenbank)

Werbung

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.

Ammoniak-Springbrunnen

In diesem ersten Experiment unserer Springbrunnen-Variationen wird die starke Neigung von Ammoniak, sich in Wasser zu lösen, veranschaulicht.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

In diesem ersten Experiment unserer Springbrunnen-Variationen wird die starke Neigung von Ammoniak, sich in Wasser zu lösen, veranschaulicht.

Schwierigkeitsgrad

Demonstrationsexperiment - mittel

Geräte

1 Rundkolben 250 mL, 1 Rundkolben 500 ml, 1 Becherglas 400 mL, 2 Septen, Stativmaterial mit 2 Klemmen, Spritzen + Kanülen, Schlauchverbindungen, Membranvakuumpumpe

Chemikalien

Ammoniumchlorid

Natriumhydroxid

Phenolphtalein-Indikator

Durchführung

In einen 250 mL Rundkolben werden 4 g Ammoniumchlorid vorgelegt und mit einem Septum verschlossen. Durch dieses Septum wird eine Kanüle, welche über eine Spritze mit einem Schlauch verbunden ist, gesteckt. Das andere Ende des Schlauches wird ebenfalls über eine Spritze mit einer Kanüle verbunden. Anschließend wird langsam mit einer 5 mL Spritze konzentrierte Natronlauge hinzugetropft, bis aus der Kanüle am Ende der Schlauchverbindung Ammoniak strömt (ein befeuchtetes pH-Indikatorpapier verfärbt sich bei Anwesenheit von Ammoniak blau).

Der 500 mL Rundkolben wird mit der Öffnung nach oben mit dem Stativmaterial befestigt und ebenfalls mit einem Septum verschlossen. Mittels Membranvakuumpumpe wird dieser evakuiert und anschließend über die Schlauchverbindung mit dem anderen Kolben verbunden und so mit Ammoniak befüllt. Mit einer weiteren Kanüle im Septum des 500 mL Kolbens kann auch hier überprüft werden, ob der Kolben mit Ammoniak befüllt ist: Solange ein Unterdruck am Ende der Kanüle spürbar ist, ist der Kolben noch nicht komplett mit Ammoniak befüllt. Außerdem zeigt auch hier ein befeuchtetes Stück pH-Indikatorpapier ausströmendes Ammoniakgas an.

Ist der Kolben befüllt werden alle Nadeln aus dem Septum entfernt und der Kolben umgedreht - also mit der Öffnung nach unten befestigt.

Anschließend wird eine mit einem Schlauch verbundene Spritze durch das Septum gestochen. Der Schlauch am anderen Ende wird in ein 400 mL Becherglas, welches mit Wasser und wenigen Tropfen Phenolphtalein-Indikator befüllt ist, gegeben. Abschließend werden mit einer weiteren Spritze wenige Tropfen Wasser in den Kolben gespritzt und so der Prozess gestartet.

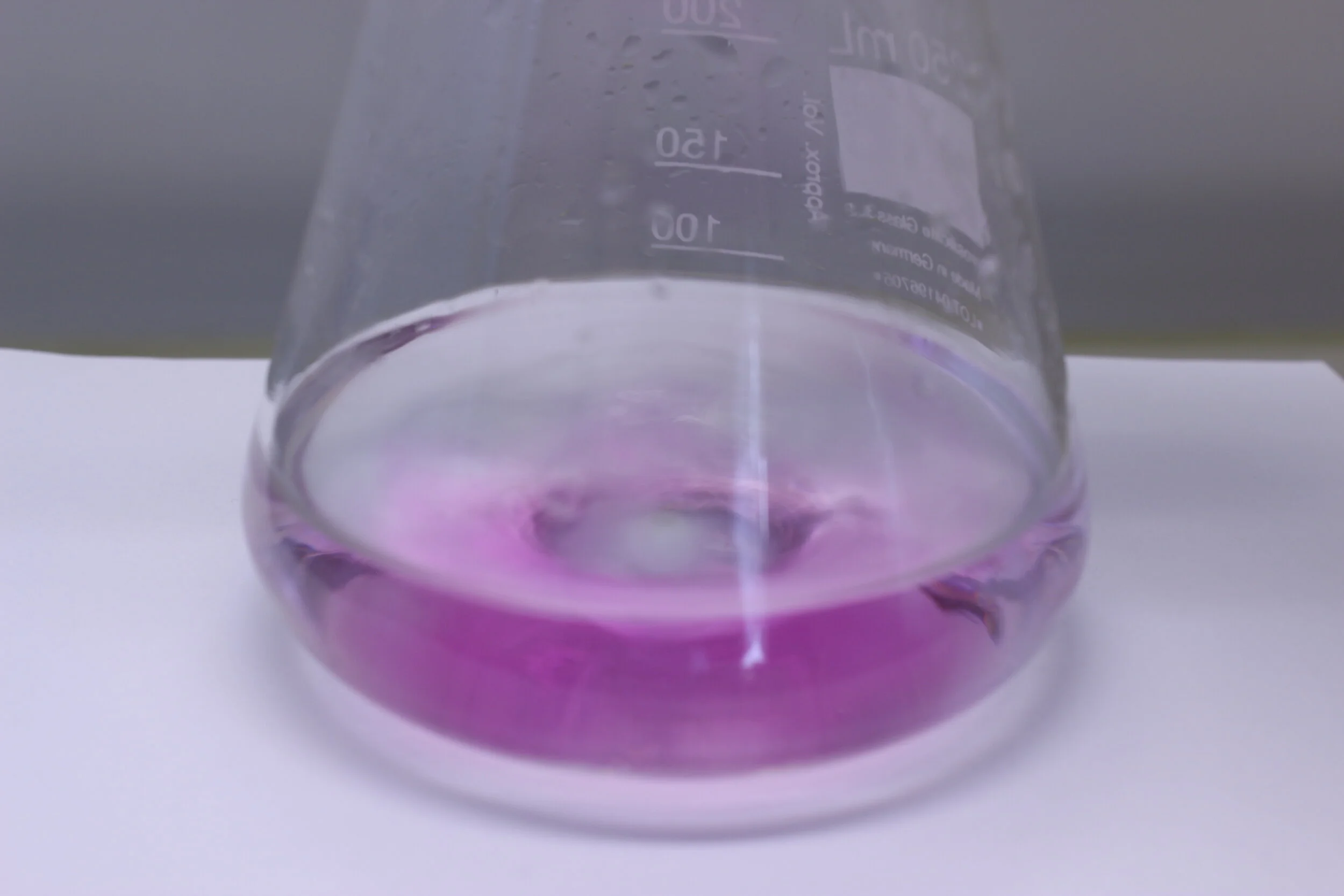

Durch den entstehenden Unterdruck steigt das Wasser langsam nach oben. Sobald die ersten Tropfen in den Rundkolben gelangt sind, bildet sich eine zunehmend kräftiger werdende violette Wasserfontäne - der „Springbrunneneffekt“ tritt ein. Nach ca. 5 min verliert der Springbrunnen an Druck und der Versuch ist beendet.

Entsorgung

Nach dem Neutralisieren können die stark verdünnten Lösungen über das Abwasser entsorgt werden.

Erklärung

Ammoniak ist sehr gut in Wasser löslich. So lösen sich bei 0 °C in einem Liter Wasser 1176 Liter, bei 20 °C immerhin noch 702 Liter Ammoniak. Sobald also das Ammoniakgas mit Wasser in Berührung kommt, löst es sich sofort und es entsteht ein Vakuum.

Dadurch beginnt das Wasser im Schlauch zu steigen und der Springbrunnen beginnt. Da Ammoniaklösung basisch ist, führt dies zu einem Farbumschlag des Indikators.

Fotos

Video

Gefährdungsbeurteilung (Gestis-Stoffdatenbank)

Werbung

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.

Chemisches Gleichgewicht - Stickstoffdioxid/Distickstofftetroxid

In diesem Experiment wird eindrucksvoll demonstriert, dass sich das chemische Gleichgewicht in einem geschlossenen System durch Ausübung eines Zwangs (Le Chatelier) - in diesem Fall einer Temperaturänderung - verschieben lässt.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

In diesem Experiment wird eindrucksvoll demonstriert, dass sich das chemische Gleichgewicht in einem geschlossenen System durch Ausübung eines Zwangs (Le Chatelier) - in diesem Fall einer Temperaturänderung - verschieben lässt.

Schwierigkeitsgrad

Demonstrationsexperiment - einfach

Geräte

3 Bechergläser 250ml, Pinzette

Chemikalien

Stickstoffdioxid-/Distickstofftetroxid-Ampulle

Durchführung

In den zwei Bechergläsern wird Wasser mit unterschiedlichen Temperaturen vorbereitet. Dazu wird in das Erste kochendes und in das Zweite Eiswasser gegeben. Nun wird die Ampulle mit einer Pinzette nacheinander in die Bechergläser getaucht. Sofort lässt sich jeweils eine Farbänderung feststellen.

Erklärung

Stickstoffdioxid ist braun und befindet sich mit Distickstofftetraoxid (farblos) im Gleichgewicht.

Da die Hinreaktion exotherm ist, liegt bei höheren Temperaturen hauptsächlich Stickstoffdioxid vor. Somit verfärbt sich das Gas in der Ampulle bei hohen Temperaturen zu dunkelbraun.

Im Gegensatz dazu verläuft die Rückreaktion endotherm, wodurch sich das Gleichgewicht sich in Richtung Distickstofftetraoxid verschiebt - bei kühleren Temperaturen erscheint das Gas deshalb beinahe farblos.

Bei Raumtemperatur liegen beide Verbindungen vor, was zu einer leicht bräunlichen Farbe führt.

Fotos

Video

Literatur

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.

Die Schlange des Pharao

Ursprünglich basierte dieses Experiment auf Quecksilber(II)-thiocyanat. Nachdem dieses aber wegen seiner Giftigkeit und der beim Verbrennen entstehenden Quecksilberdämpfe nicht mehr dafür verwendet werden sollte, wird hier eine - zumindest von den Ausgangschemikalien her - unbedenklichere Variante vorgestellt.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

Ursprünglich basierte dieses Experiment auf Quecksilber(II)-thiocyanat. Nachdem dieses aber wegen seiner Giftigkeit und der beim Verbrennen entstehenden Quecksilberdämpfe nicht mehr dafür verwendet werden sollte, wird hier eine - zumindest von den Ausgangschemikalien her - unbedenklichere Variante vorgestellt.

Schwierigkeitsgrad

Schülerexperiment - mittel

Geräte

Mörser, Metallschale/Abdampfschale, Sand, Spritzflasche, Spatel/Löffel, Feuerzeug

Chemikalien

Backpulver

Staubzucker (Puderzucker)

Ethanol

Hinweis

Durchführung

In einem Möser werden 5 g Backpulver mit 20 g Staubzucker vermischt. In eine Metallschale wird so viel Sand eingefüllt, dass sich ein kleiner Hügel in der Mitte bildet.

Nun wird die Erhöhung aus Sand mit reichlich Ethanol aus der Spritzflasche gut befeuchtet und anschließend am höchsten Punkt mit einem Spatel eine kleine Vertiefung gemacht. In diese wird das Backpulver-Staubzucker-Gemisch gegeben und dann der Ethanol entzündet.

Es bildet ein Kohlenstoffgerüst, das langsam aus dem Sand herauswächst. Die Reaktion ist nach ca. 15 min beendet.

Entsorgung

Die Kohlenstoffschlangen können nach dem Abkühlen im Hausmüll entsorgt werden.

Erklärung

Das im Backpulver enthaltene Salz Natriumhydrogencarbonat, welches beim Backen für das Aufgehen der Gebäcke sorgt, zerfällt bei Temperaturen über 65°C. Dabei wird unter anderem das Gas Kohlenstoffdioxid und Wasser(-dampf) freigesetzt.

Ein Teil des (Staub-)Zuckers verbrennt, wobei wiederum CO2 und Wasser entstehen.

Der restliche Teil des Zuckers verbrennt unvollständig und lässt elementaren, schwarzen Kohlenstoff zurück.

Die Gase CO2 und H2O drücken das entstehende Kohlenstoffgerüst immer weiter nach oben, so dass dieses in Form einer schwarzen „Schlange“ aus der Masse aufsteigt.

Foto

Video

Literatur

Gefährdungsbeurteilung (Gestis-Stoffdatenbank)

Backpulver (Kein gefährlicher Stoff nach GHS)

Zucker (Kein gefährlicher Stoff nach GHS)

Werbung

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.

Eloxieren von Aluminium

Das Eloxalverfahren ist eine Oberflächentechnik zur Erzeugung einer wenige Mikrometer dicken Schutzschicht, die vor Korrosion schützt und eine bessere Kratzfestigkeit bietet. Außerdem kann eloxiertes Aluminium gefärbt werden. Obwohl der Prozess mit allen Feinheiten kompliziert ist, kann man mit auch wenig Aufwand ein durchaus brauchbares Ergebnis erzielen.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

Das Eloxalverfahren ist eine Oberflächentechnik zur Erzeugung einer wenige Mikrometer dicken Schutzschicht, die vor Korrosion schützt und eine bessere Kratzfestigkeit bietet. Zudem kann im Zuge dieses Prozesses das Aluminium gefärbt werden. Obwohl der Prozess mit allen Feinheiten kompliziert ist, kann man mit auch wenig Aufwand ein durchaus brauchbares Ergebnis erzielen.

Schwierigkeitsgrad

Schülerexperiment - schwer

Geräte

Bechergläser, Magnetrührer mit Heizplatte, Magnetrührstäbchen, Titandraht, Titannetz, regelbare Gleichspannungsstromquelle, Kochplatte mit Topf, Kabel mit Krokodilklemmen, Thermometer, Laborstativ, Mikrofasertuch

Chemikalien

Schwefelsäure (c = 15 %)

Natronlauge (c = 10 %)

Eloxalfarbe

Durchführung

Vorbereitung der Oberfläche

Das Aluminium-Werkstück aus einer leicht zu eloxierenden Legierung (z.B. AlMgSi0,5) wird zuerst mit einem Mikrofasertuch und etwas Spülmittel gereinigt. Dabei empfiehlt es sich Handschuhe zu tragen, um die durch das Reinigen erzielte fettfreie Oberfläche zu erhalten.

Dann wird das Werkstück auf einen Titandraht aufgehängt und durch diesen in das erste Bad - die Natronlauge - gehängt. Dabei sollte die Natronlauge ungefähr Raumtemperatur aufweisen. Nach einer Minute ist das Ätzen beendet und je nach Legierung kann sich das Aluminium dunkel verfärbt haben.

Unmittelbar nach dem Ätzen wird das Werkstück mit etwas dest. Wasser abgespült und in das Schwefelsäurebad gehängt, so dass es vollständig bedeckt ist. Das Waschen mit Wasser muss zügig geschehen, da durch die Behandlung mit Natronlauge die Oxidschicht des Aluminiums entfernt wird. Zu intensiver Kontakt mit Luft würde zu einer ungleichmäßigen Neubildung ebendieser führen.

Eloxieren

Im Schwefelsäurebad wird der Titandraht über eine Krokodilklemme mit der Gleichstromquelle verbunden. Dabei ist das Werkstück als Anode ( + Pol) und das Titannetz als Kathode (- Pol) zu schalten. Eloxiert wird dann nach dieser Formel: Pro 100 cm2 Oberfläche werden 1,5 A für 60 min bei 20°C benötigt. Größere Oberflächen sollten mit entsprechend mehr Stromstärke bei gleicher Zeit eloxiert werden.

Da die entstehende Oxidschicht Strom nicht leitet, erhöht sich der Widerstand. Um dieselbe Stromstärke zu gewährleisten, muss laufend die Spannung erhöht werden. Oder das Netzgerät wird auf eine konstant zu haltende Stromstärke eingestellt, wodurch die Spannung automatisch geregelt wird.

Sobald die Zeit abgelaufen ist, wird die Stromzufuhr unterbrochen und das Werkstück abermals mit dest. Wasser gewaschen. Auch hier sollte der Luftkontakt nur so lange wie unbedingt nötig bestehen.

Färben

Das gespülte Werkstück wird dann in das Färbebad gehängt. Dieses muss auf 50 °C geheizt werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Je nach Farbstoff und gewünschter Intensität dauert das Färben zwischen 2-20 min. Das Teststück auf den folgenden Fotos wurde für 20 min im Färbebad belassen.

Soll das Aluminium nicht gefärbt werden und den typischen "Alulook" aufweisen, kann dieser Schritt einfach übersprungen werden.

Versiegeln

Sobald der gewünschte Farbton erreicht wurde, muss die Oberfläche versiegelt werden, damit einerseits der Farbstoff erhalten bleibt und andererseits die strapazierfähigen Eigenschaften erreicht werden.

Dazu wird das Werkstück für 20-60 min in kochendes (!) Wasser gehängt. Hierfür sollte dest. Wasser verwendet werden, da ansonsten Kalkablagerungen entstehen. Nach dem Versiegeln wird das Werkstück unter fließendem Wasser mit einem Mikrofasertuch gereinigt.

Entsorgung

Die Lösungen werden getrennt gesammelt und als saurer bzw. basischer Abfall entsorgt.

Erklärung

Im ersten Schritt wird die Oberfläche von letzten Fettspuren gereinigt und die Oxidschicht des Aluminiums entfernt. Außerdem werden durch das Beizen kleine Oberflächenfehler ausgeglichen.

Während dem Eloxieren spielt sich an der Kathode folgende Reaktion ab:

An der Anode wird Aluminium oxidiert:

In der Eloxalschicht bilden sich kleine Poren, in die der Farbstoff aufgenommen wird. Beim Versiegeln bildet sich transparentes Aluminiumoxidhydrat, das die Poren verschließt. So bleibt der Farbstoff fest im Werkstück gebunden.

Fotos

Video

Literatur

Gefährdungsbeurteilung (Carl Roth)

Werbung

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.

Brennender Schaum - Brennende Hand

In diesem eindrucksvollen Experiment, welches einem Zaubertrick nahe kommt, werden Butanblasen in der Hand entzündet und eine Flamme kann für mehrere Sekunden in der Hand gehalten werden.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

In diesem eindrucksvollen Experiment werden Butanblasen in der Hand entzündet, wobei die Flamme für mehrere Sekunden auf der Hand gehalten werden kann.

Schwierigkeitsgrad

Schülerexperiment - mittel

Geräte

Schüssel, Feuerzeug

Chemikalien

Spülmittel

Feuerzeuggasflasche (Butangas)

Durchführung

Die Schüssel wird zu 2/3 mit lauwarmen Wasser gefüllt und einige Spritzer Spülmittel hinzugegeben. Mit der von Uhren, Armbändern (o.Ä.) befreiten Hand wird das Spülmittel verrührt und anschließend bis zum Ellbogen benässt.

Anschließend wird die Feuerzeuggasflasche auf den Boden der Schüssel gedrückt - es entsteht ein Schaum auf der Wasseroberfläche. Diese Schaumblasen werden auf die Hand genommen und am besten von einem Assistenten entzündet.

Anmerkung

Es ist darauf zu achten, dass der gesamte Arm bis zum Ellbogen befeuchtet ist und alles Brennbare (auch die Schüssel mit dem restlichen Schaum!) vor dem Entzünden außer Reichweite gebracht wird. Es empfiehlt sich geeignete Löschmöglichkeiten parat zu haben.

Video

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.

Hydrophobe Bärlappsporen

Wenn man die Hand ins Wasser hält, wird sie nass - das weiß jedes Kind. Streut man aber Bärlappsporen zuvor auf die Wasseroberfläche kann man die Hände ins Wasser stecken und sogar einen Gegenstand aufheben ohne nass zu werden!

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

Wenn man die Hand ins Wasser hält, wird sie nass - das weiß jedes Kind. Streut man aber Bärlappsporen zuvor auf die Wasseroberfläche kann man die Hände ins Wasser stecken und sogar einen Gegenstand aufheben ohne nass zu werden!

Schwierigkeitsgrad

Schülerexperiment - einfach

Geräte

Glasaquarium/-schüssel, kleiner Gegenstand

Chemikalien

Bärlappsporen (Lycopodium)

Durchführung

Der Gegenstand wird am Boden des Glasaquariums platziert und dieses dann mit Wasser gefüllt. Die Bärlappsporen werden auf das Wasser gestreut, sodass die gesamte Wasseroberfläche mit diesen bedeckt ist. Für eine Fläche mit der Größe von 20x30 cm braucht man ca. 100 mL. Dann kann mit der Hand hineingegriffen und der Gegenstand herausgeholt werden.

Entsorgung

Bärlappsporen können im Hausmüll entsorgt werden.

Erklärung

Bärlappsporen sind der Samenstaub von Farngewächsen. Wenn die Hand ins Wasser eingetaucht wird bildet sich ein dünner Film an der Haut, der durch die Adhäsionskräfte zwischen den Teilchen verbunden bleibt. Da die Sporen äußerst hydrophob - also wasserabstoßend - sind, bildet sich somit eine Art “Handschuh” der die Hand vor der Nässe des Wassers schützt.

Video

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.

Landolt-Reaktion - Cola Zeitversuch

Chemische Reaktionen können ablaufen, ohne dass sofort eine Veränderungsichtbar ist. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist die Landolt-Reaktion oder auch bekannt unter dem Landolt’schen Zeitversuch. Hierbei werden zwei farblose Flüssigkeiten vermischt, die zuerst farblos bleiben und erst nach einer bestimmten Zeit schlagartig dunkelblau/schwarz werden.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

Chemische Reaktionen können ablaufen, ohne dass sofort eine Veränderung sichtbar ist. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist die Landolt-Reaktion oder auch bekannt unter dem Landolt’schen Zeitversuch. Hierbei werden zwei farblose Flüssigkeiten vermischt, die zuerst farblos bleiben und erst nach einer bestimmten Zeit schlagartig dunkelblau/schwarz werden.

Schwierigkeitsgrad

Demonstrationsexperiment- mittel

Geräte

3 Bechergläser 250mL, 3 Glasrührstäbe, Colaflasche 500mL

Chemikalien

Stärke

konz. Schwefelsäure

Ethanol

Natriumsulfit

Kaliumiodat

Durchführung

Herstellung der benötigten Lösungen

Lösung A: 0,62 g Stärke in 300 mL Wasser in der Siedehitze lösen und auf Raumtemperatur (!) abkühlen lassen.

Lösung B: 0,116 g Natriumsulfit gemeinsam mit 0,4 g konz. Schwefelsäure in 98,6 mL Wasser lösen und 1 mL Ethanol hinzugeben.

Lösung C: 0,43 g Kaliumiodat in 99,56 mL Wasser lösen.

Landolt-Reaktion - Cola-Zeitversuch:

Lösung A und B werden in die Cola-Flasche vorgelegt und durch Schütteln vermischt. Nun wird zügig Lösung C hinzugegeben, die Flasche fest verschlossen, kräftig geschüttelt und auf einem Tisch oä. platziert. Der Farbumschlag passiert je nach Temperatur zwischen 15-20 Sekunden.

Anmerkung

Genaues Arbeiten ist obligat, ansonsten tritt der Farbumschlag zu schnell, nicht scharf oder eventuell gar nicht ein.

Entsorgung

Die “Cola” wird mit Ascorbinsäure versetzt um das Iod zu reduzieren (Lösung muss farblos werden!), dann kann die Lösung im Ausguss entsorgt werden.

Erklärung

Die Reaktionsgleichung des Gesamtvorgangs ist die folgende:

Die Redoxreaktion läuft jedoch in mehreren Teilreaktionen mit unterschiedlichen Reaktionsgeschwindigkeiten ab die zur zeitverzögerten Dunkelblau-/Schwarzfärbung führen.

Iodat und Sulfit bilden in einer Redoxreaktion Iodid-Ionen:

IO3- + 3 SO32- → I- + 3 SO42- Iodid und Iodat reagieren in einer Komproportionierung zu Iod:

IO3− + 5I− + 6H+ ⟶ 3I2 + 3H2O Das jedoch sofort wieder zu Iodid reduziert wird, solange in der Lösung noch Sulfit vorliegt:

SO32− + I2 + H2O ⟶ 2I− + SO42− + 2H+ Erst wenn das gesamte Sufit durch die Reaktionen 1 und 3 aufgebraucht wurde, kommt es zur Bildung einer nachweisbaren Menge Iod welches mit überschüssigem Iodid Polyiodid bildet, das mit Stärke zum schnellen Farbumschlag führt:

Video

Literatur

Gefährdungsbeurteilung (Gestis-Stoffdatenbank)

Stärke (Kein gefährlicher Stoff nach GHS)

Natriumsulfit (Kein gefährlicher Stoff nach GHS)

Werbung

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.

DNA-Extraktion aus Bananen

Nicht nur in Filmen und TV-Serien werden Täter oft anhand einer DNA-Spur überführt. Doch wie viel DNA steckt eigentlich in jedem Kern unserer Zellen und wie extrahiert man diese am einfachsten? Ein einfacher Versuch am Beispiel einer Banane demonstriert dies eindrucksvoll.

Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!

Einleitung

Nicht nur in Filmen und TV-Serien werden Täter oft anhand einer DNA-Spur überführt. Doch wie viel DNA steckt eigentlich in jedem Kern unserer Zellen und wie extrahiert man diese am einfachsten? Ein einfacher Versuch am Beispiel einer Banane demonstriert dies eindrucksvoll.

Schwierigkeitsgrad

Schülerexperiment - einfach

Geräte

Becherglas 100mL, Erlenmeyerkolben 100mL, Mörser und Pistill, Glasspatel, Trichter, Filterpapier

Chemikalien

Ethanol

Durchführung

Eine Lösung aus 5 mL Spülmittel, 45mL Wasser sowie einem halben Teelöffel Salz wird in einem 100 mL Becherglas bereitet. Zu dieser wird ca. ein ¼ einer Banane gegeben, welches zuvor in einem Mörser mittels Pistill zerdrückt wurde. Die zähflüssige Masse wird mit einem Glasspatel kräftig umgerührt und anschließend dieses Gemisch in den Erlenmeyerkolben filtriert.

Nun werden ca. 25 mL gekühlter Ethanol hinzugefügt. Schon nach kurzer Zeit bilden sich DNA-Polymere, die zur Oberfläche der Flüssigkeit aufsteigen.

Entsorgung

Alle Feststoffe und anfallende Lösungen können im Restmüll bzw. dem Ausguss entsorgt werden.

Erklärung

Beim Zerdrücken der Banane im Mörser werden die Zellen auseinandergerissen, die Zellwände teilweise zerstört und das Innere der Zelle freigesetzt. Durch das Hinzufügen des Spülmittels werden auch die restlichen Zellwände und die Zellmembran aufgelöst und die DNA freigelegt. Dies geschieht da Spülmittel ein Detergenz – ein Stoff der Fette in Lösung bringt – ist und somit die aus Fetten bestehenden Zellwände und Zellmembranen lösen kann.

Durch die Polarität von Wasser löst dieses die negativ geladene DNA, wobei der Effekt durch die Tatsache, dass die Salzkonzentration der Lösung ungefähr der im lebenden Organismus entspricht verstärkt wird.

Der abschließend hinzugegebene Ethanol entfernt die Hydrathülle der DNA und verringert die Löslichkeit dieser - die DNA beginnt auszufallen und zu polymerisieren.

Fotos

Video

Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.

![IMG_9246[1].JPG](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5e84c5e50f51f66db8a975b0/1615796116481-N2JKJ26TRZ8A1PFJTULL/IMG_9246%5B1%5D.JPG)